Этапы больших перемен

ET продолжает публикацию цикла статей научного руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия ТРАВИНА о работах в области исторической социологии. Классическая работа о Уолта Ростоу о стадиях роста снова становится по-своему актуальной.

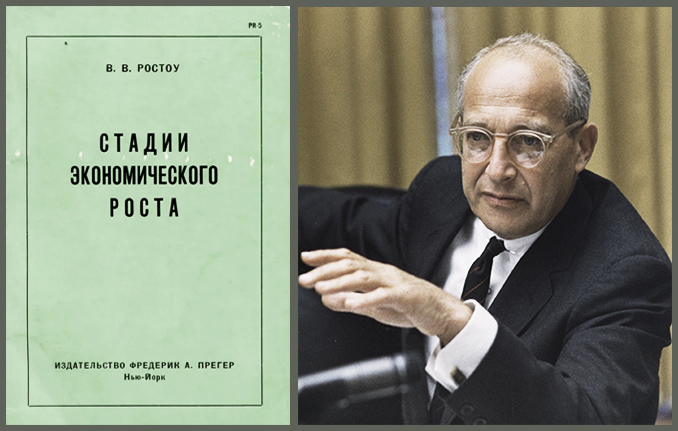

В 1960 году американский профессор экономической истории Уолт Уитмен Ростоу написал небольшую книжку о хозяйственной модернизации под названием «Стадии экономического роста» (Нью-Йорк: Фредерик А. Прегер, 1961), которая быстро приобрела столь большое значение для общественных дискуссий, что уже на следующий год оказалась переведена на русский язык. Естественно, в США, а не в СССР. Для нашего читателя в отсутствие интернета и при наличии железного занавеса, отсекающего все антисоветское, что издавалось за границей, она была недоступна, но, тем не менее, перевод стал знаковым явлением. Лишь считанные книги западных авторов удостаивались в то время подобной чести. Поэтому в начале 1980-х годов, когда мой однокурсник (сын советского дипломата) сказал мне, студенту экономического факультета Ленинградского государственного университета, что у него есть «протащенный» через границу томик Ростоу, я с жадностью ухватился за возможность его прочесть. Это была первая настоящая книга по исторической социологии, которую мне довелось изучить.

Единообразие методов модернизации

Побудила автора к работе над «Стадиями экономического роста», как прямо указывает он в предисловии, неудовлетворенность марксистской схемой анализа экономического поведения. Книгу Ростоу быстро стали называть антикоммунистическим манифестом, противопоставляя ее знаменитому «Манифесту коммунистической парии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Подчеркну, что на русском языке она вышла в год полета Гагарина и принятия новой программы КПСС, утверждавшей, что коммунизм – не за горами. Успехи советской экономики, казалось бы, невозможно было оспаривать. Но Ростоу предложил для анализа модернизации совершенно иной подход, чем марксисты. Для нас, советских студентов-экономистов, воспитывавшихся в марксистском духе, но отнюдь им не очаровывавшихся, взять в руки антикоммунистический манифест было соблазнительно. И хотя в целом он был почти столь же схематичен, как труд Маркса с Энгельсом, «Стадии экономического роста» оказались гораздо ближе к реальности.

Может быть, главным позитивным отличием книги Росто было признание того факта, что развитие общества является сложным процессом, не укладывающимся в простенькие марксистские стандарты, разработанные в XIX веке. «Метод стадий роста <…> отнюдь не предполагает, что политика, социальная организация и культура являются только надстройкой над экономикой и выводятся исключительно из нее. Напротив, с самого начала мы признаем правильным представление об обществе, – пишет Ростоу, – как об организме, части которого взаимозависимы. Это представление было, в конце концов, отброшено Марксом, а Энгельс принял его только в самом конце своей жизни. Конечно, изменения в экономике влекут за собою политические и социальные последствия, но сами экономические перемены рассматриваются в этой книге как следствия политических и социальных, а также узко понятых экономических сил. Что же касается мотивов поведения человека, то многие из важнейших экономических сдвигов рассматриваются нами как следствия внеэкономических мотивов и стремлений людей». И главное: «Теория стадий роста отвергает, как неточную, мысль Маркса, что решения общества есть просто выражение воли тех, в чьих руках находится собственность».

Ростоу признает, что его подход схематичен. В нем многое упрощено, но это неизбежный минус небольшой книжки. Однако упрощения эти не влекут за собой искажений. «Я хотел бы с самого начала подчеркнуть с полной ясностью, что мои стадии роста – это произвольно выбранный и ограниченный в своих возможностях метод изучения этапов новой истории. Этот метод отнюдь нельзя назвать точным в абсолютном смысле. Выделение стадий роста имеет целью более выпукло представить не только единообразие методов модернизации хозяйства, но и – не в меньшей мере – своеобразие опыта каждого народа».

Национализм как стимул к модернизации

Итак, что же за стадии роста выделяет Ростоу? Это «традиционное общество, стадия созревания предпосылок для подъема, стадия подъема, стадия быстрого созревания, век высокого массового потребления». Описывая все эти стадии, Ростоу дает четкое представление о модернизации как о движении от традиции к современности. Он, как и Парсонс, полагает, что предпосылки для подъема появились в Европе в конце XVII – начале XVIII столетий. Более того, Ростоу делает важнейший вывод о том, как конкретно они возникают. «Обычно предпосылки к подъему в ходе новой истории создавались не на внутренней основе, а в силу внешнего давления более развитых обществ. Эти вторжения – в буквальном или переносном смысле – давали толчок к разложению традиционных обществ или ускоряли уже начавшееся разложение. Кроме того, они вызывали у людей идеи и чувства, подсказывавшие новые формы общества в противовес традиционным, но исходя из основ старой культуры».

Реактивный национализм, т. е. противодействие вмешательству более развитых наций, был наиболее важной и мощной движущей силой в переходе от традиционного общества к современному

Далее Ростоу развивает свою мысль и показывает, как и почему вызов, брошенный тому или иному обществу, приводит к осуществлению конкретных экономических и политических изменений. «Исторические факты свидетельствуют о том, что реактивный национализм, т. е. противодействие вмешательству более развитых наций, был наиболее важной и мощной движущей силой в переходе от традиционного общества к современному, – по меньшей мере, столь же важной, как и мотив получения прибыли. Люди, стоявшие у власти или имевшие влияние, стремились выкорчевывать традиционные основы жизни не потому, главным образом, что ожидали увеличения дохода, а потому, что традиционное общество не смогло, или, как можно было представить, не сможет защитить их против уничтожения со стороны иностранцев».

Этот вывод не следует, конечно, трактовать слишком упрощенно. Для ведущих реформаторов часто идеи преобразований, общественного прогресса, счастья народа имеют самостоятельную ценность. Но если рассматривать состояние элиты в целом, то она оказывается ориентированной на реформы только в том случае, когда из-за разнообразных угроз не видит возможности сохранять традиционный образ жизни.

Если же такие возможности появляются, модернизация затягивается надолго и, порой, возникает впечатление, будто она прекратилась или даже повернула вспять, обратившись, как иногда любят выражаться, в контрмодернизацию. «Нет сомнения в том, что если бы не было оскорбления человеческого и национального достоинства при вторжении более развитых государств в колониальные или недостаточно развитые районы, ход модернизации традиционных обществ за последние 150 лет был бы гораздо медленнее, чем он оказался в действительности».

Именно при резком подъеме включаются разного рода силы, отбрасывающие общество назад

Ростоу в «Стадиях экономического роста», пожалуй, злоупотребляет указаниями на конкретные сроки модернизации. Он в своей краткой схеме развития иногда пытается быть слишком конкретным и тем самым подставляется под удар. В частности, он утверждает, будто «примерно через 60 лет после начала стадии подъема (или спустя 40 лет после окончания этой стадии) обычно достигается состояние хозяйственной зрелости». Анализ европейского опыта развития, который мог осуществить Ростоу в конце 1950-х годах, наводил его на мысль о таких сроках. Но сегодня мы знаем, что откаты в ходе модернизации могут быть весьма длительными. Именно при резком подъеме включаются разного рода силы, отбрасывающие общество назад (что показал, в частности, Хантингтон), поэтому намечать конкретные сроки для стадий роста вряд ли имеет смысл. Реальный ход модернизации в той или иной стране может оказаться значительно более медленным, чем у лидеров, но это отнюдь не значит, что развитие остановилось.

Рост по Ростоу

Если модернизация зависит в значительной степени от ответа нации на вызов со стороны соседей и от использования их прогрессивного опыта в своих собственных целях, то что же лежало в основе экономического подъема Великобритании – первой по-настоящему модернизировавшейся страны? Согласно «классической сказке», здесь было два важнейших фактора развития: торговля с заморскими территориями, а также научные открытия и изобретательство. Французы, в отличие от англичан, были недостаточно гибки. Они, например, третировали своих протестантов. Голландцы не имели достаточных ресурсов для промышленного развития и сосредоточились на торговле. А англичане в это время по какой-то не вполне понятной причине принимали оптимальные решения. Ростоу возражает против такой упрощенной трактовки и уверяет, что в основе этих оптимальных решений лежал английский национализм – стремление защититься от Римской церкви в XVI веке, от Голландии – в XVII и от Франции в XVIII столетии. Однако при всем значении национализма (которое не следует отрицать) вывод этот весьма спорен: все страны тогда защищались друг от друга, но прогрессировали именно англичане. Поэтому «классическую сказку» не следует сбрасывать со счетов, хотя, конечно, как делали позднее сторонники институционального подхода и ряда других научных направлений, надо дополнять ее иными объяснениями.

Впрочем, какие бы факторы мы не приняли за стимул к переменам, важнейшая черта стадии подъема, по Ростоу, это увеличение инвестиций, поскольку только так можно внедрить в производство новые научные методы и повысить производительность труда. Непосредственным же толчком к подъему могут являться в разных странах самые разные события: от политических революций, разрушающих старый баланс сил, препятствующий развитию, до позитивных изменений во внешнеэкономических связях, когда открываются новые рынки, растут экспортные цены или возникает большой приток иностранного капитала.

Ростоу исследует развитие разных стран, уделяя внимание как сходству, так и отличиям. Он отмечает, что Россия, как великая нация, способна создать развитую экономику и современное общество, но советские вожди добились роста, «уродливо сконцентрированного вокруг тяжелой промышленности и вооружений», и пытаются теперь добиться распространения советского режима на весь мир, что связано с искусственной задержкой роста потребления внутри страны. Понятно, что при таких опасных политических выводах общая историко-социологическая концепция Ростоу была для советских читателей закрыта цензурой.