«Снижение неравенства происходит за счет крупных азиатских стран»

Как изменится мир через несколько десятилетий, каким будет в нем место России, что произойдет с доходами населения Евразии и с глобальным средним классом – эти и другие проблемы рассматривает профессор Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович, выступивший в июле с традиционной почетной лекцией по экономической политике памяти Егора Гайдара перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

Бранко Миланович – один из ведущих мировых экспертов по проблеме неравенства, почти двадцать лет проработал ведущим экономистом в исследовательском департаменте Всемирного банка.

Миланович выделяет две важнейших характеристики текущего периода. Во-первых, капитализм впервые является единственным способом производства во всем мире (Китай он также относит к капиталистическим странам, поскольку большая часть его производства приходится на частный сектор, как и большая часть инвестиций – это частные инвестиции, а в распределении ресурсов и доходов доминирует рынок). «Этого мы не наблюдали до 1917 г., потому что во многих регионах мира существовала феодальная система. Сейчас впервые в истории весь мир работает на единых принципах, которые Макс Вебер и Карл Маркс определяли, как производство ради прибыли и существование наемного труда и централизованного управления», – отмечает Миланович.

Второй особенностью текущего периода он считает подъем Азии – не только Китая, но и Вьетнама, Индии, Индонезии, Таиланда и др. «Это важное изменение, если обратиться к экономической истории, распределение экономической активности по Евразии сейчас близко к тому, что было еще до XV века. Тогда благосостояние концентрировалось на тихоокеанском и атлантическом побережьях Евразии», – поясняет экономист, предлагая рассматривать в этом контексте Северную Америку как часть «большой» Западной Европы или, в терминах Ангуса Мэддисона, – как «Западную Европу и ее офшоры». «Сейчас страны Азии, таким образом, восстанавливают свои показатели реального дохода по сравнению с Западом, которые у них были 200 лет назад, а в конечном итоге, отвоевывая позиции, которые у них были 500 лет назад», – отмечает Миланович.

Назад, в XIX век

При росте экономической активности в азиатских странах одновременно в странах Запада наблюдается сокращение среднего класса. «То есть прослеживаются две очень разные тенденции: создание глобального среднего класса и при этом исчезновение или сокращение национальных средних классов», – говорит Миланович.

Неравенство внутри стран может выйти на передний план по отношению к неравенству между разными странами

В XXI в. может сложиться примерно такая же структура глобального неравенства, какая существовала в XIX в. В предстоящие неравенство внутри стран может выйти на передний план по отношению к неравенству между разными странами.

Еще одним новым важным явлением, по оценке Бранко Милановича, является поддержка глобализации в Юго-Восточной Азии. Он приводит пример из всемирного исследования фонда Pew Research: глобализацию активнее всех поддерживал Вьетнам (91%), самый низкий уровень поддержки оказался во Франции (34%). «Я не думаю, что мы должны преувеличивать значение угроз глобализации, но мы должны понимать, что они существуют сегодня», – полагает экономист. В качестве первой такой угрозы он называет «разъединение» на Севере. «В публикациях неомарксистов 1970-х годов часто утверждалось, что южные страны (так называемые периферийные) демонстрировали тенденцию разъединения: местная буржуазия была очень активно интегрирована в глобальное экономическое пространство, но остальные оставались за бортом. А сейчас то же самое мы хорошо видим на Севере. Я говорю не только о США, о выборах Трампа, но мы это видим и во Франции, в Италии и даже в Германии», – поясняет Миланович. Он считает, что этот новый феномен сохранится в ближайшем будущем.

Миграция позволяет увеличить свой средний доход до 5-10, иногда 20 раз

Вторая угроза – это миграция, в Западной Европе проблема чувствуется острее, чем в России. Ее истоки Миланович видит в том, что исторически Европа была континентом эмиграции: в последние два-три столетия люди оттуда уезжали, за этот длительный период ей не приходилось сталкиваться с огромным наплывов приезжих, с которыми она имеет дело сейчас – с мигрантами из Африки, из Азии и из восточноевропейских стран. Миграция – это процесс, тесно связанный с глобализацией, которая происходит в условиях очень неравномерного среднего дохода в мире. «Если бы распределение доходов было бы более равномерным (таким, как в 15 богатейших странах ЕС), то в нем не было бы такой системной миграции, потому что не было бы такой фундаментальной разницы в уровне доходов населения разных стран. Но даже среди 29 стран Евросоюза разница в доходах уже достаточно велика и порождает крупные потоки системной миграции, то есть миграции с целью увеличения заработка в три и более раз. А разница в доходах между странами всего мира очень велика, и миграция позволяет увеличить свой средний доход до 5-10, иногда 20 раз», – говорит Миланович.

«Хвосты» глобального неравенства

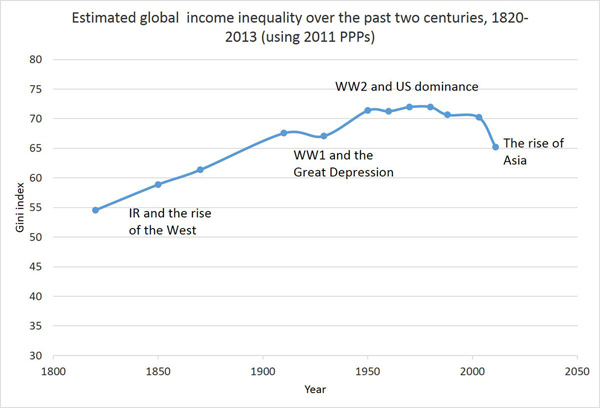

Технически глобальное неравенство – это неравенство между всеми гражданами мира. Невозможно знать доход каждого конкретного гражданина, но благодаря исследованию домохозяйств Всемирного Банка с некоторыми допущениями можно отследить, как глобальное неравенство выглядело исторически. Миланович приводит график изменения глобального неравенства в последние два столетия:

По горизонтальной оси отложены годы, по вертикали – коэффициент Джини, главный показатель неравенства (0 – это теоретическое допущение, когда у всех одинаковый доход, 100 – теоретический максимум, предполагающий, что весь доход страны/мира находится в руках одного человека). В начале XIX в. коэффициент Джини составлял 55, – что является достаточно высоким показателем неравенства (для сравнения: сейчас у России – 42-43). Затем, в конце XX в., началось повышение этого индекса до 70, чему способствовало интенсивное развитие Западной Европы и Северной Америки наряду с недостаточным ростом экономик Индии и Китая. «Сегодняшнее развитие Азии можно рассматривать как зеркальное отражение того, что происходило двумя столетиями ранее: за счет развития крупных азиатских стран происходит снижение неравенства. И у нас наблюдается перемещение промышленного производства с развитого Запада в Азию. Но это движение также отражает то, что происходило в первую промышленную революцию, когда в Англии и Северной Европе производство развивалось, и, одновременно, снижалось производство и происходила деиндустриализация в Индии», – рассказывает Миланович.

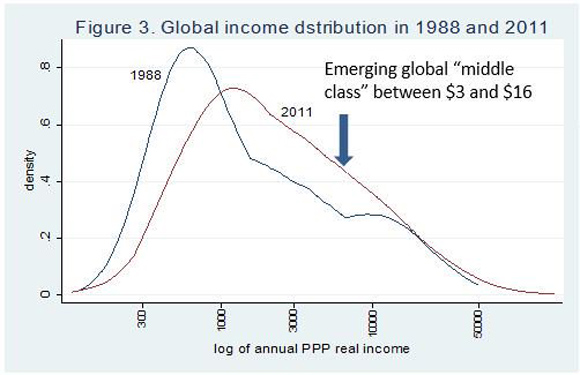

У таких графиков, показывающих распределение доходов в мире, обычно длинный правый «хвост», потому что, во-первых, невелико количество людей, обладающих значительными доходами, и с другой стороны, короткий левый «хвост», так как каждый нуждается хотя бы в каком-то доходе для выживания. Но впервые в истории мы видим «утолщение» в середине. «Много людей находятся в середине прямой распределения глобального дохода, и именно эти люди составляют глобальный средний класс: структура их потребления похожа, но они не играют весомой политической роли или, по крайней мере, ее невозможно оценить», – отмечает эксперт. Он обращает внимание на то, что сокращение среднего класса не всегда является негативным признаком и не всегда означает, что все становятся бедными. В США, например, из пяти человек, выбывших из среднего класса, трое перешли в нижний класс, и двое – в более высокий. «Сокращение среднего класса не всегда плохо для экономики, но это плохо в плане усиления поляризации в обществе. Общества с высокой степенью поляризации, когда невелик средний класс, функционируют по-другому – скорее, как страны Латинской Америки, чем развитые западные экономики», – поясняет профессор.

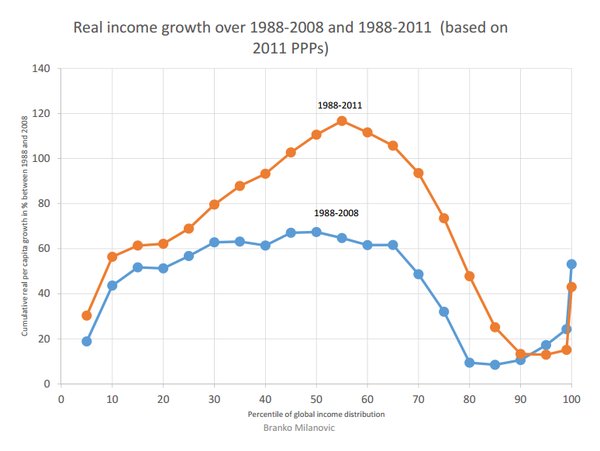

Он также приводит график изменений реального дохода на различных уровнях глобального распределения доходов. Это так называемый «слоновый график», который многими рассматривается как отражение политической ситуации в западном мире. По горизонтальной оси на нем показано положение населения в распределении глобального дохода (ближе к нулю находятся беднейшие, к 100 – богатейшие). График показывает, что самый значительный рост реального дохода (с учетом инфляции и скорректированный на паритет покупательной способности между странами) имел место в области среднего дохода, – это и есть вклад Азии.

Миланович обращает внимание на область 80-го процентиля глобального распределения доходов, где находятся относительно бедные люди в богатых странах: в этой точке не происходит роста доходов. «Это ассоциировалось у многих c возникновением популизма на Западе», – отмечает экономист. В конце графика виден значительный рост доходов у населения с максимальным доходом, но в процентах он не столь велик, так как наиболее состоятельные люди значительно пострадали от мирового финансового кризиса. «Таким образом, мы получаем график в форме слона с тремя ключевыми точками: первая – в середине, которая отражает рост доходов среднего класса, вторая – показывает отсутствие роста доходов у наиболее бедного населения в богатых странах, и третья – отражает рост плутократии среди богатейшего процента мирового населения», – заключает эксперт.

Стирание различий

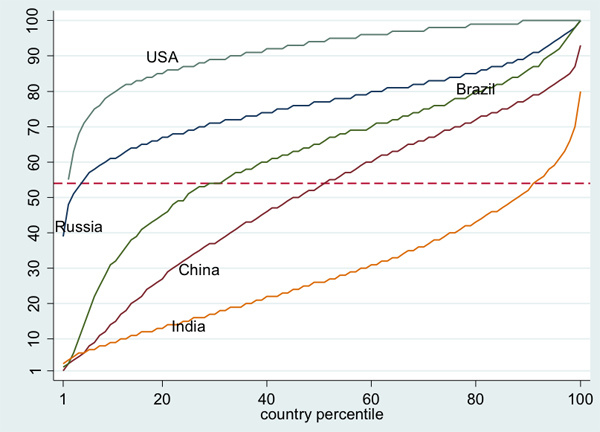

Также Миланович приводит график распределения глобального дохода по странам.

Согласно этому графику, самые бедные американцы находятся в 60-м процентиле структуры распределения мирового дохода (то есть их годовой доход на 60% превышает доход мирового населения). А находящиеся на самой вершине 12% американцев полностью входят в самый верхний глобальный процентиль.

Беднейшее население Индии является беднейшим населением мира, а люди, относящиеся к среднему классу в Индии, находится лишь на 25-м процентиле структуры распределения мирового дохода, говорит Миланович. График показывает, что Китай превосходит Индию в совокупном распределении и находится на медиане распределения дохода: 50-й процентиль в Китае совпадает с 50-м процентилем распределения мирового дохода. При этом богатейшие китайцы также входят в процент богатейшего населения мира.

Россия, в свою очередь, превосходит Китай по уровню дохода на каждом процентиле. «Но если разделить Китай как бы на две страны – городскую и сельскую, то распределение дохода в городской части будет практически таким же, как и в России, и станет даже несколько превосходить ее, а сельская – окажется между Россией и Индией. В Китае разница доходов городского и сельского населения очень существенна», – отмечает Миланович.

Что касается России, то в 1990-е годы здесь происходило значительное падение доходов и вместе с тем – значительный рост неравенства доходов вследствие приватизации. Но можно увидеть, что за период с конца 1990-х гг. и до сегодняшнего дня средний класс в России значительно увеличился в относительных показателях. Та же ситуация наблюдается в Южной Африке. «В Бразилии есть люди, которые очень бедны (по меркам и Бразилии, и мира), есть значительный средний класс и есть богатейшая группа населения, входящая в процент богатейших людей мира, поэтому кривая распределения в Бразилии так похожа на глобальную кривую распределения дохода», – указывает профессор.

Он отмечает, что уровни дохода в прибрежных регионах Европы и Азии становятся все ближе друг к другу: богатейшие области Китая мало отличаются от богатейших регионов Западной Европы. Инфраструктурная связанность Европы и Азии может (например, программа «Один пояс – один путь») может привести к тому, что в следующем веке мы можем не увидеть никакой значительной разницы в доходах на всей территории Евразии, а увидим фундаментальную интеграцию всех экономических потоков, включая труд, капитал и другие ресурсы на этом огромном пространстве».

В основе многих идеологий лежало представление о принципиальных различиях между Европой и Азией, но по мере того, как они становятся все ближе друг к другу, эта логика разрушается. Миланович уверен, что постепенно происходит унификация – не столько экономическая, сколько социальная. И в этой связи разговоры об уникальном пути Азии, Западной Европы или России отойдут на второй план.