В интервью ЕТ ведущие эксперты Центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда и Денис Терновский размышляют о рекордном росте запасов зерна в стране, о перспективах экспорта, поддержке внутренних цен и рентабельности производства.

Новую волну репатриантов в Израиле теперь называют «тыквенный латте» – из-за недавно прогремевшего в стране скандала.

Ведущие российские эксперты – директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир ГИМПЕЛЬСОН (на фото слева) и директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил ДЕНИСЕНКО – в беседе с корреспондентом ЕТ Ириной Меркуловой дают свою оценку демографической ситуации и изменений, происходящих на российском рынке труда, в том числе в условиях частичной мобилизации и эмиграции.

Ответ, на первый взгляд, очевиден. Германн, главный герой «Пиковой дамы» А. С. Пушкина, играя в карты со знаменитым игроком Чекалинским, дважды выиграл крупные суммы денег, не смог выиграть в третий раз, лишился всего своего состояния, и его мечта о богатстве рухнула. В этот момент ему показалось, что пиковая дама, похожая на старуху-графиню, ему подмигнула, и он сошел с ума. Такова традиционная интерпретация событий повести, написанной в Болдино осенью 1833 г. Но верно ли это объяснение и исчерпывает ли оно замысел Пушкина?

Что ждать от качества человеческого капитала в условиях структурной перестройки экономики, хватит ли кадрового потенциала для импортозамещения и нужно ли менять структуру подготовки кадров? На эти и другие вопросы в интервью ET ответила Татьяна КЛЯЧКО, директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

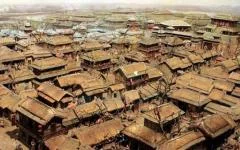

На исходе XIX века иностранцы, приезжавшие в Китай, и китайцы, приобщившиеся к западной культуре, называли китайскую Цинскую империю «больным человеком Азии». Вместо того, чтобы восторгаться достижениями китайской цивилизации, как это было еще в середине XIX века, они отмечали экономическую отсталость страны, антисанитарию в больших городах и повальное увлечение населения курением опиума.

В наших интеллигентских спорах о том, насколько свойственна России свобода, часто не принимается во внимание постепенность любой либерализации. Идея свободы утверждается не в тот момент, когда кто-то впервые выкрикнет «на площади» это слово, а лишь тогда, когда к нему по какой-то причине привыкнут разнообразные группы населения. Происходит это лишь со сменой поколений на протяжении длительного промежутка времени. Хороший пример такой медленной трансформации – отмена крепостного права.

Что происходит в экономике России в ситуации ее «структурной перестройки» и какие вызовы ее ожидают в будущем – об этом корреспонденту ЕТ Ирине Меркуловой рассказал научный руководитель Экономической экспертной группы Евсей ГУРВИЧ.