Что такое демократия: сад, озеро или нефть?

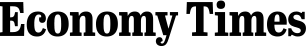

ET продолжает публикацию цикла статей профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия ТРАВИНА об исследованиях в области исторической социологии. Американский социолог Чарльз Тилли утверждал, что демократия может быть воспроизведена в любой среде.

В свое время мы анализировали книгу выдающегося американского исторического социолога Чарльза Тилли, в которой ставился вопрос, почему Россия или Венеция не прошли столь же успешный путь развития, как и Англия? Теперь мы рассмотрим другое исследование Тилли «Борьба и демократия в Европе, 1650 – 2000 гг.» (М.: ВШЭ, 2010), в центре которого стоит вопрос: откуда берется демократия?

Суть проблемы, которой посвящена книга, можно, наверное, выразить краткой фразой из первой главы: «Пока Франция давала уроки революции, Англия давала уроки демократии». И впрямь с конца XVIII по конец XIX века французы сотворили четыре разрушительных революции. А у англичан в эту же эпоху шло постепенное расширение избирательных прав населения.

Наши отечественные авторы часто смотрят на Запад как на единое целое, стеная по поводу безнадежного отставания России от Европы. Подобный подход хорош только для ламентаций, но не для серьезного анализа и не для размышлений о том, как нам из отставания выбираться. Историческая социология в США и ряде ведущих европейских государств работает принципиально по-другому. Специалисты там хорошо знают, насколько исторический путь одних стран, ставших ныне успешными, был непохож на путь других стран, столь же преуспевающих. У одних он был довольно тернист, у других – сравнительно гладок. Задача науки состоит в том, чтобы понять, в чем причины различий и можно ли использовать исторический опыт для содействия сравнительно гладкому пути модернизации у нас.

Демократия как продукт борьбы

Демократия, согласно мнению Тилли, возникает в результате борьбы. Различные борющиеся стороны, скорее всего, даже не ставят себе задачи демократизации. Они стремятся усилиться, а для этого вступают в альянсы. Например, различные представители элиты могут искать поддержки у борющихся за свои права низов. В известном смысле можно сказать, что демократия возникает случайно. Не потому, что ее хотели, а потому, что логика альянсов заставляла сильных мира сего предоставлять права широким народным массам.

Однако альянсы эти возникали по-разному в зависимости от конкретных условий, сложившихся в той или иной стране в то или иное время. Поэтому не существует какого-то единого закона или единого рецепта всеобщей демократизации. К ней могут вести разные пути: «Благоприятствующие демократизации обстоятельства существенно меняются от эпохи к эпохе и от региона к региону, являясь производными от предшествующей истории, международной обстановки, моделей политической организации и господствующих социальных отношений».

«Демократия – не месторождение нефти, которое может сформироваться только в очень специфических условиях за века или даже за тысячелетия. Но демократия – и не сад, который опытные садоводы создают за короткое время в любой среде. Скорее она напоминает озеро, крупный водный объект, окруженный сушей. Озера образуются по-разному – в результате заполнения оставленных ледником впадин или вулканических кратеров, возникновения преград на реках, целенаправленных человеческих действий и т.д.» Этот вывод Тилли весьма благоприятен для России, поскольку показывает, что демократия – это вовсе не какое-то уникальное западноевропейское сочетание обстоятельств, непригодное к воспроизводству в иной среде. И этот вывод одновременно неблагоприятен для сторонников экспорта демократии (вроде людей из команды Джорджа Буша-младшего), поскольку показывает, что в любой ситуации по стандартной схеме ее не «сварганишь».

Без борьбы нигде в Европе после 1650 г. демократия не рождалась на свет

То, что к демократии могут вести разные пути, обычно признается наукой. Но вот в чем Тилли подчеркивает свое «особое мнение», так это в признании важнейшей роли народной борьбы. Восстания, революции, широкое давление снизу иногда рассматриваются специалистами как помеха демократизации, как обстоятельство, вносящее хаос и порождающее кровь. Тилли же утверждает, что без борьбы нигде в Европе после 1650 г. демократия не рождалась на свет. Другое дело, что постепенно произошел переход от жестоких расправ низов над верхами к таким цивилизованным формам протеста, как митинги, демонстрации, забастовки.

Тилли начинает свой анализ с 1650 г., поскольку считает, что в тот момент еще «не существовало ни одного национального режима, который можно было считать демократическим». Зародыш демократии мог быть обнаружен среди олигархии купеческих городов и в крестьянских общинах, но не в государствах.

С 1653 г. французский политический режим становится все более авторитарным. «Корона весьма преуспела в разоружении потенциальной оппозиции, наращивая свои возможности принуждения и регулируя изъятие ресурсов у подданных». Но бесконечно изымать и растрачивать ресурсы невозможно. К концу XVIII века французская монархия оказалась истощена долгами, коррупцией и неспособностью осуществить реформы. Вновь возникла оппозиция. А за ней пришла революция.

Революция и демократия

Раньше у нас считалось, что революция приносит демократию. Но это неверно. Серьезное изучение хода революционных событий во Франции показывает, что демократии после падения монархии больше не стало. Скорее, дела ухудшились, режим якобинцев стал предельно жестоким и репрессивным. Поэтому в наше время многие полагают, что лишь подавление революции приносит демократию. По мнению Тилли, и это неверно. Если вы хотите, чтобы борьба, порождающая демократию, не шла постоянно, вам надо договариваться с противниками. Не прошло и ста лет с момента первой революции, как Франция решила эту проблему. С 1870 г. возврата от республики к монархиям и империям уже не было.

В Британии, на первый взгляд, дела обстояли похожим образом. Тилли весьма критически замечает: «Несмотря на то, что британцы всегда гордились своей способностью к компромиссам и урегулированиям, демократизация на Британских островах, как и повсюду, была результатом ожесточенной борьбы». Движение к демократии началось в XVII веке с конфликтов, еще более жестких, чем те, которые в дореволюционную эпоху были во Франции.

С одной стороны, Славная революция 1688 г. способствовала установлению новых институтов (правил игры), при которых собственность была защищена лучше, чем раньше, и бизнес получил возможность для развития. В конечном счете, это развитие обеспечило технический переворот и промышленную революцию. С другой стороны, демократической ту систему, которая установилась в XVIII веке, назвать было нельзя. Правом голоса обладало лишь ничтожное меньшинство населения, а католики страдали от притеснений со стороны господствующей англиканской церкви.

Борьба католиков за свои права положила, согласно мнению Тилли, начало демократизации. А после эмансипации католиков в борьбу вступили широкие массы населения, лишенные права голоса. Новой революции, однако, не случилось. Логика утвердившейся в Британии парламентской борьбы привела к тому, что некоторые парламентарии оказались склонны вступать в альянсы с народными лидерами для того, чтобы противодействовать влиянию конкурирующих фракций. Вследствие этого народные массы обнаружили, что могут сравнительно мирными средствами оказывать воздействие на политику. Вместо баррикад, перекрывающих парижские улицы, в Британии стали формироваться массовые общественные движения. В ответ власти осуществили несколько реформ, благодаря которым право голоса получала каждый раз все большая доля населения страны.

В конечном счете все завершалось одним и тем же. Демократия пришла как во Францию, так и в Британию. И старые агрессивные методы борьбы народа за свои права сменились методами, характерными для демократий – митингами, шествиями, памфлетами, забастовками, избирательными кампаниями и воззваниями в прессе. Но достигнуто это было в разных странах в разное время и разными методами. Тилли в своей книге разбирает случай Швейцарии – страны, про которую мы привыкли думать как про тихую демократическую гавань. Но на самом деле она шла к демократии в 1830–1848 гг. через острые конфликты, выразившиеся в классовой и межконфессиональной борьбе, а также в борьбе между кантонами.

Россию Чарльз Тилли в своей книге тоже рассматривает, определяя крах СССР как следствие стремления части советских элит заручиться поддержкой народа в ситуации все более интенсивной борьбы широких масс, происходившей в перестроечные годы. Наша картина вполне вписывается в теорию Тилли.